11月3日,市人民醫院神經內科團隊在外院教授的指導下,成功為一名76歲男性患者完成馬鞍山市首例雙側頸內動脈支架植入術。此次手術是繼“機械取栓”治療“急性大血管閉塞性缺血性腦梗死”后又一突破性進展,標志著醫院神經內科腦血管病介入診療水平再上新臺階。

2019年中國疾病負擔報告指出,卒中是中國人群死亡的首要原因。動脈粥樣硬化( intracranial atherosclerosis,ICAS) 是導致缺血性腦卒中發生的最重要危險因素之一,尤其是在亞洲地區,以ICAS 為發病原因的腦卒中占比高達30%~50%,大約20%-30%的缺血性卒中由頸動脈狹窄造成。

頸動脈作為人腦的主要供血動脈之一,當出現不同程度的狹窄時,大腦也就出現了不同程度的缺血。輕者一般會出現耳鳴、視物模糊、頭痛、頭暈、記憶力減退、乏力、嗜睡、失眠及多夢等癥狀,重者可能出現反復的暈厥、偏癱、失語、昏迷,少數人視力下降、偏盲、復視,甚至突發性失明。

患者是一位古稀老人,已飽受高血壓病困擾,1月前行頭頸血管檢查可見雙側頸內動脈狹窄80%以上,其發生中風風險極高。患者家屬找到神經內科尋求進一步診治。因為患者高齡,雙側頸動脈嚴重狹窄,無頸動脈內膜剝脫術(CEA)指征,科室團隊討論后決定為其行頸動脈支架植入術(CAS)。對于介入治療,該患者也面臨同期或分期完成雙側頸動脈支架植入治療的選擇。分期雙側頸動脈支架植入有增加病人痛苦、住院時間長和費用增加的缺點,以及術中、術后低灌注引起未治療側腦梗死,術后高灌注造成治療側腦出血等風險。同期雙側頸動脈支架植入術增加手術操作的時間和難度,雙側頸動脈狹窄同時解除會使顱內血流迅速增加,與分期手術相比,可能會增加潛在的高灌注綜合征發生的風險,同時刺激雙側頸動脈竇壓力感受器,可能會導致更嚴重、持久的血流動力抑制,甚至心跳驟停。通過與家屬積極溝通,科室團隊充分討論后,決定采用同期雙側頸內動脈支架植入術治療方案。科室團隊完善術前準備,制定各項手術應急預案和措施,手術順利。術后科室團隊密切監護患者生命體征,無神經功能缺損癥狀出現,現患者痊愈出院。

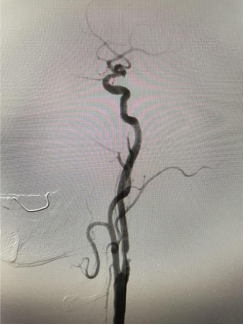

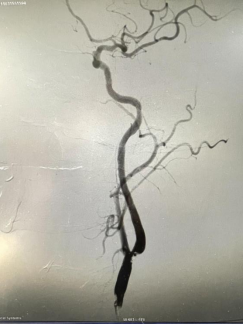

(右側頸內動脈治療前) (左側頸內動脈治療前)

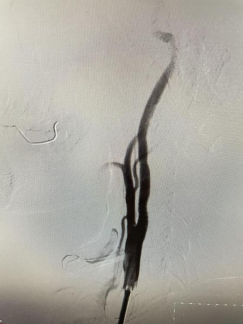

(右側頸內動脈治療后) (左側頸內動脈治療后)

近幾年來,神經內科診療技術水平取得長足發展,腦梗死超早期靜脈溶栓治療獲馬鞍山市衛健委“科技進步二等獎”,并已推廣至全市其他醫療機構予以應用。2018年,科室開展“機械取栓”治療急性大血管閉塞性缺血性腦梗死,并逐步發展至橋接取栓及超溶栓時間窗機械取栓治療,為馬鞍山市腦卒中患者帶來福音。